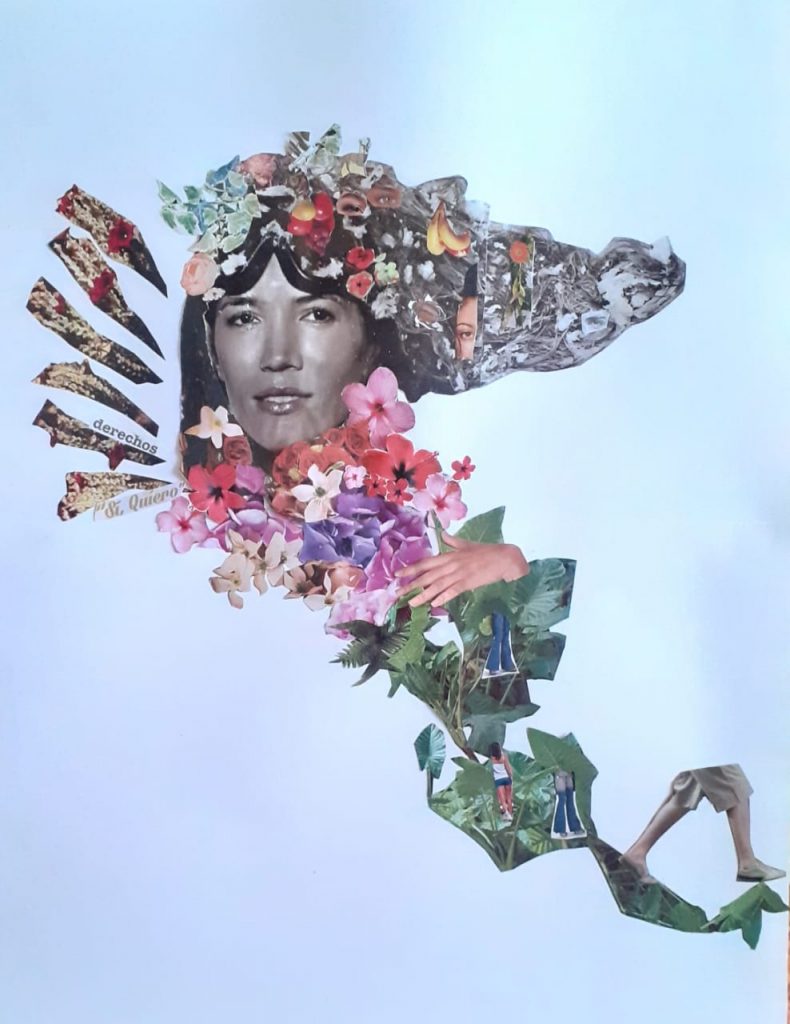

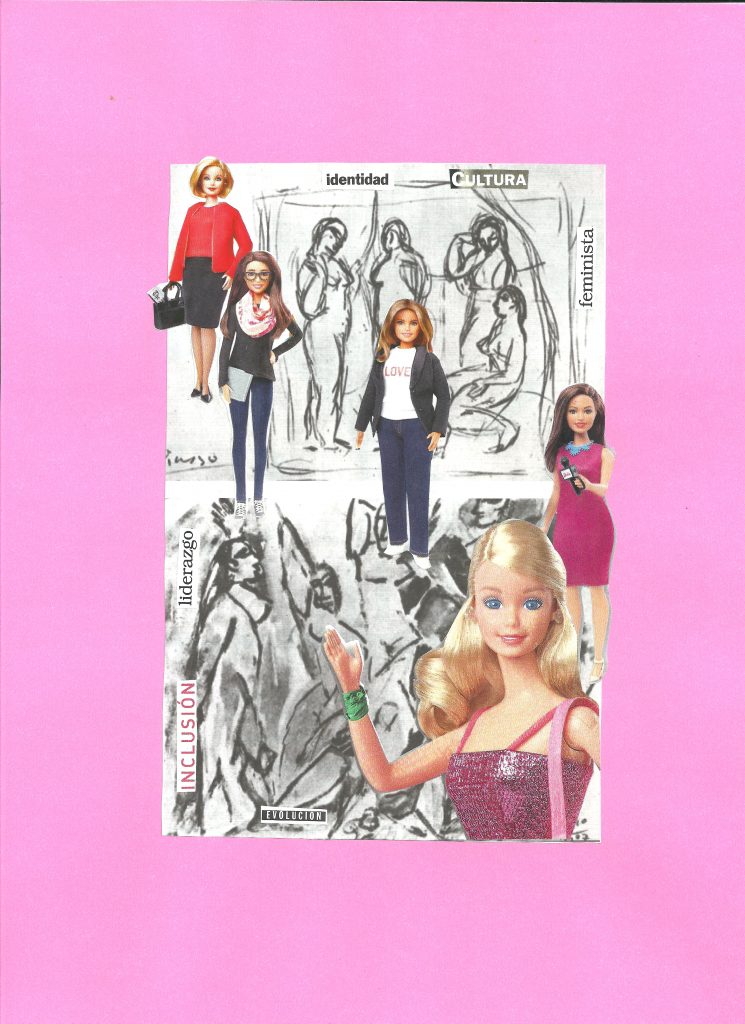

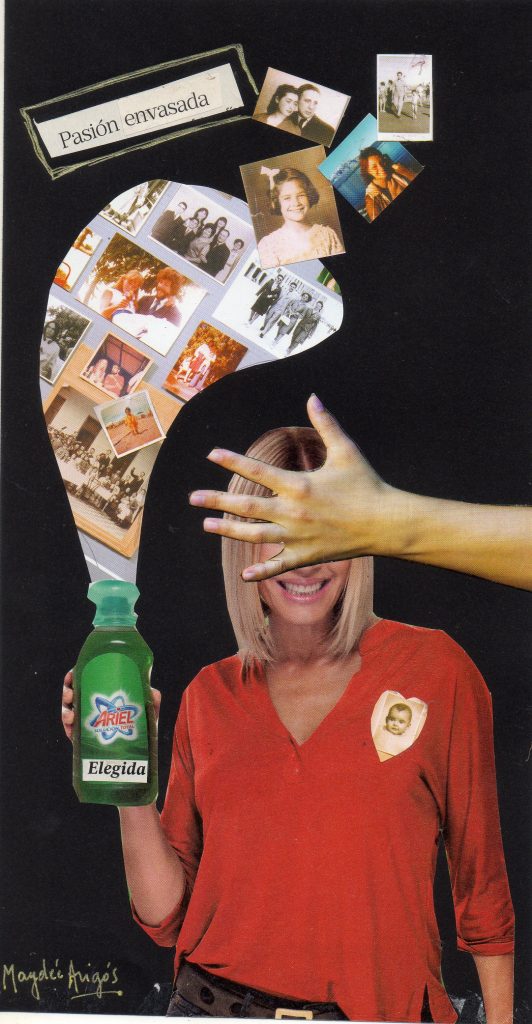

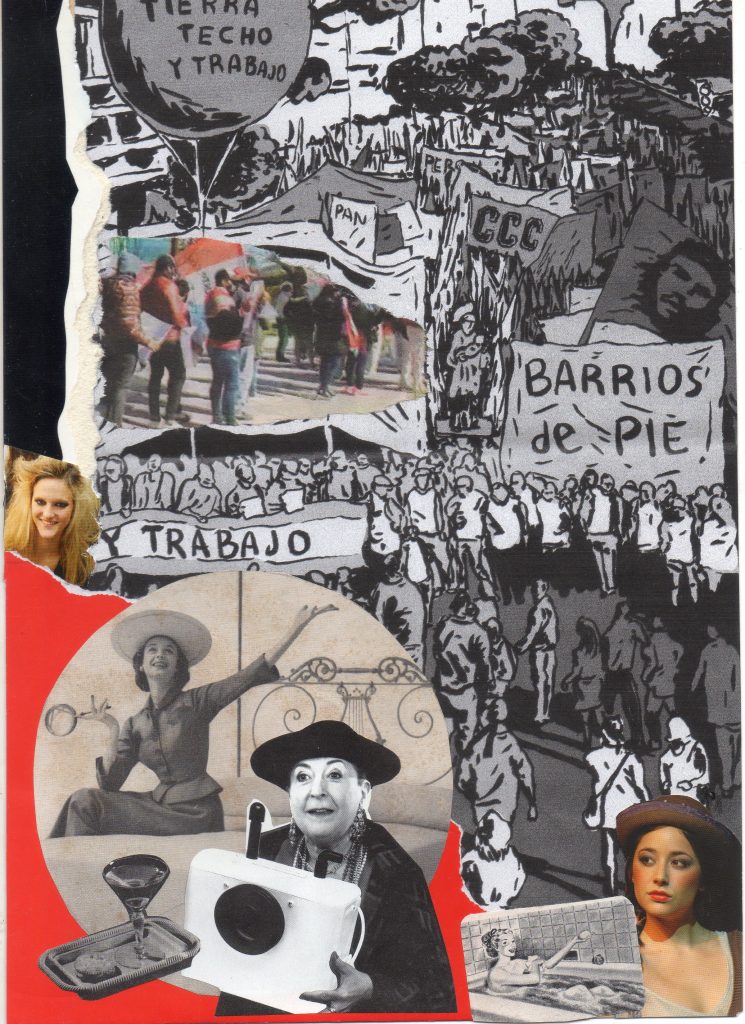

En el año de conmemoración de 40 años de democracia en Argentina (1983-2023) se hace necesario reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en esa historia. Fue (y sigue siendo) necesaria una larga lucha para que esto sea posible. Muchas compañeras apostaron su vida a lograr que se cumpla el primero de los derechos en este sistema de gobierno: la participación con el voto en las elecciones nacionales, provinciales y locales.

Recién en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 las mujeres votaron por primera vez en nuestro país. El mismo año, fueron parte de las listas como representantes para ocupar cargos en el Congreso de la Nación. Sin anunciarlo de ese modo, aparecía por primera vez la participación de género en la escena pública.

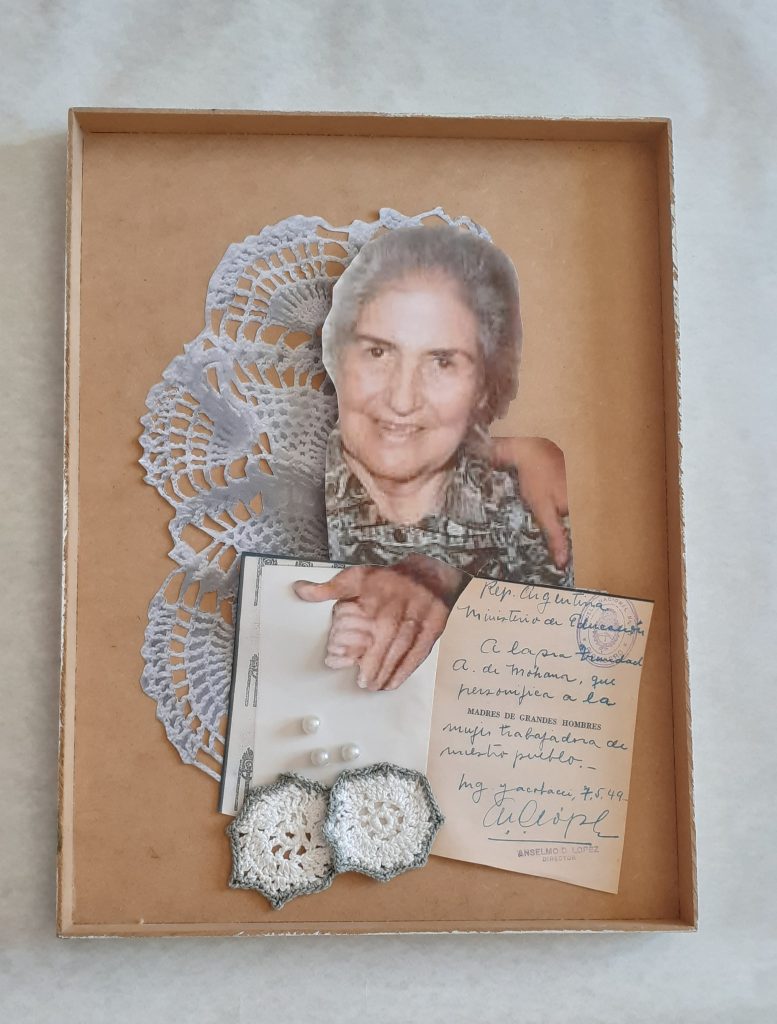

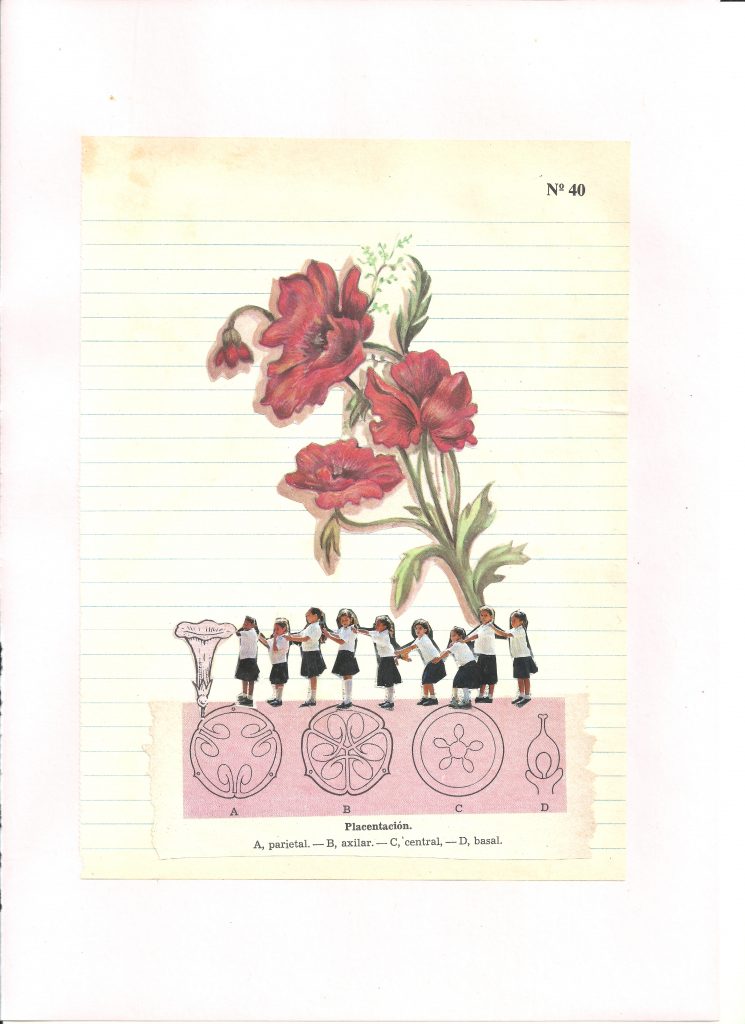

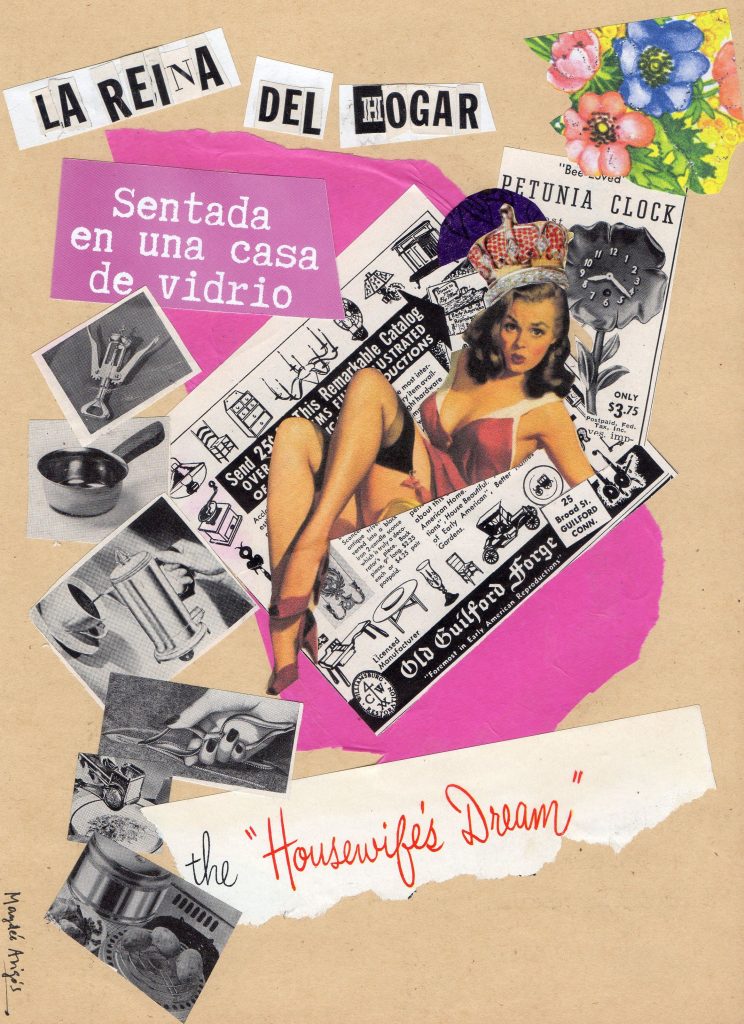

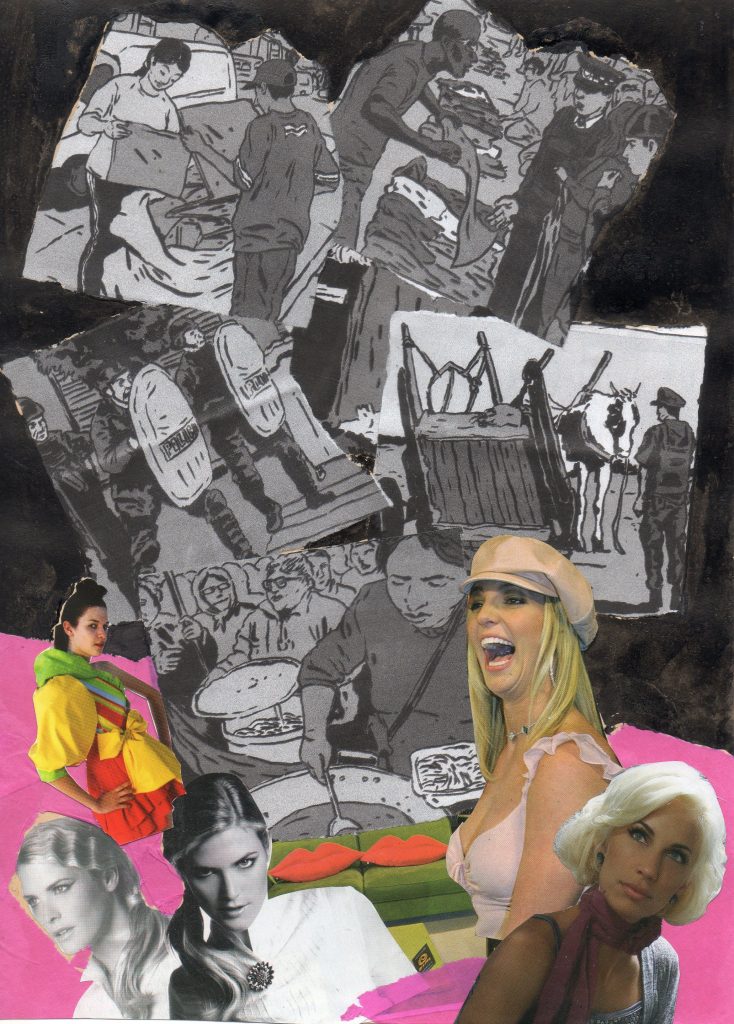

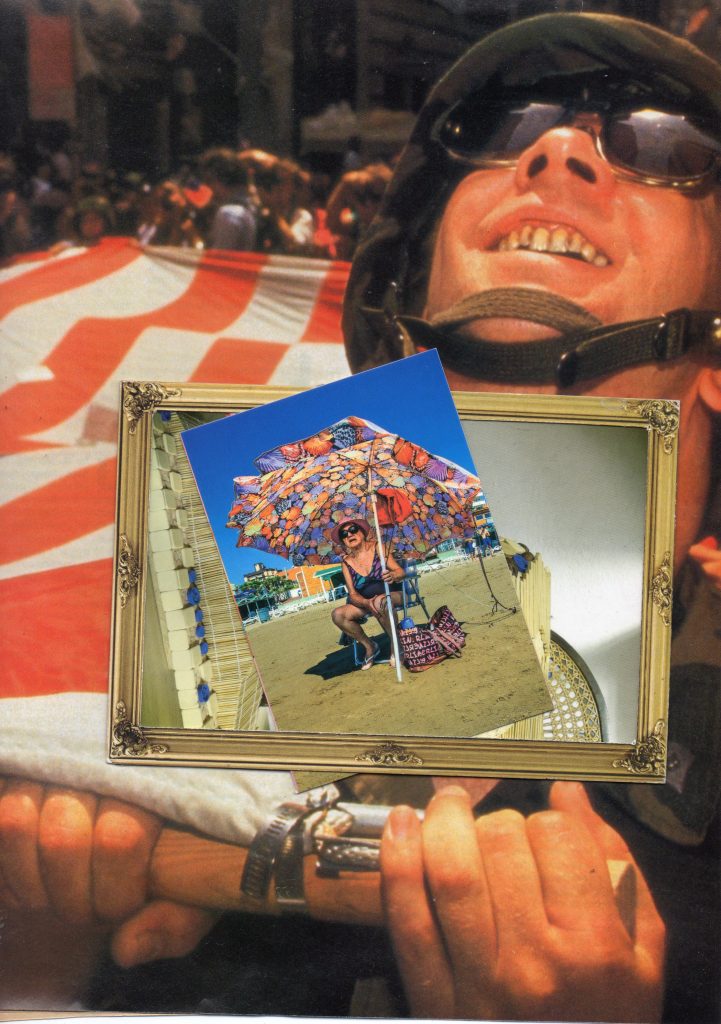

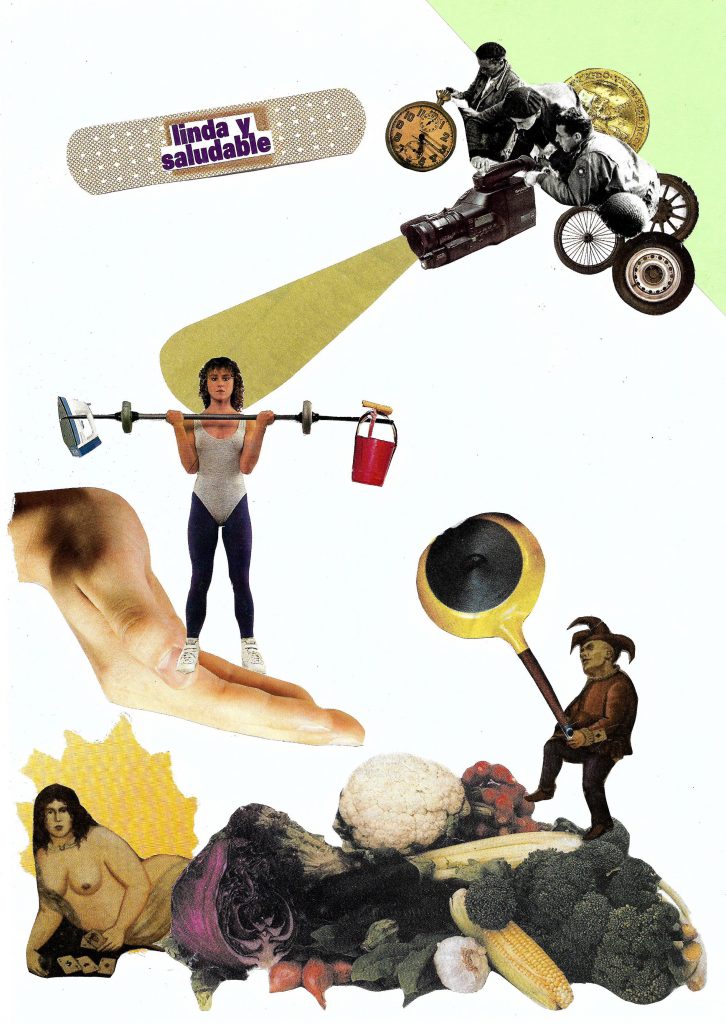

En esta elección, que fue también la primera televisada, participaron más de tres millones de nuevas votantes, desde grandes artistas, hasta amas de casa. La igualdad frente a las urnas no distingue clases y suma a madres, abuelas y jóvenes a las calles.

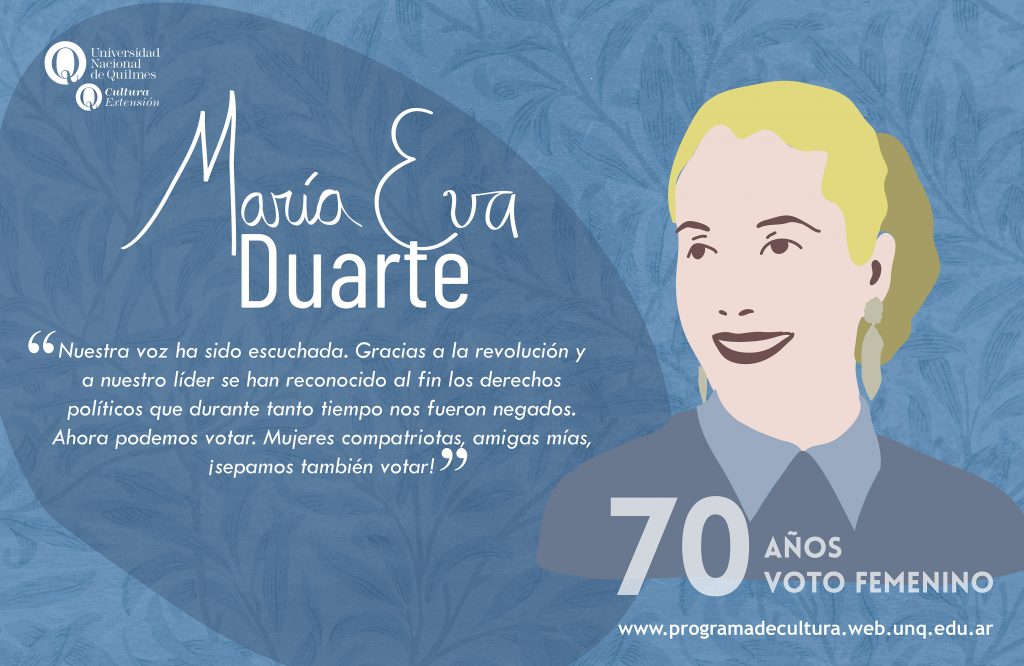

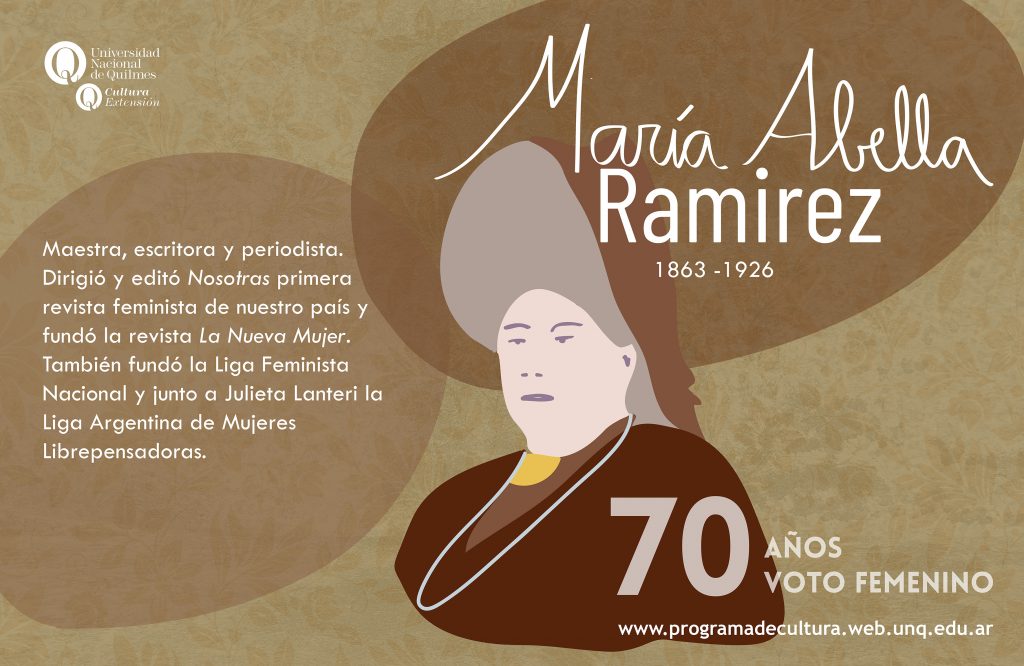

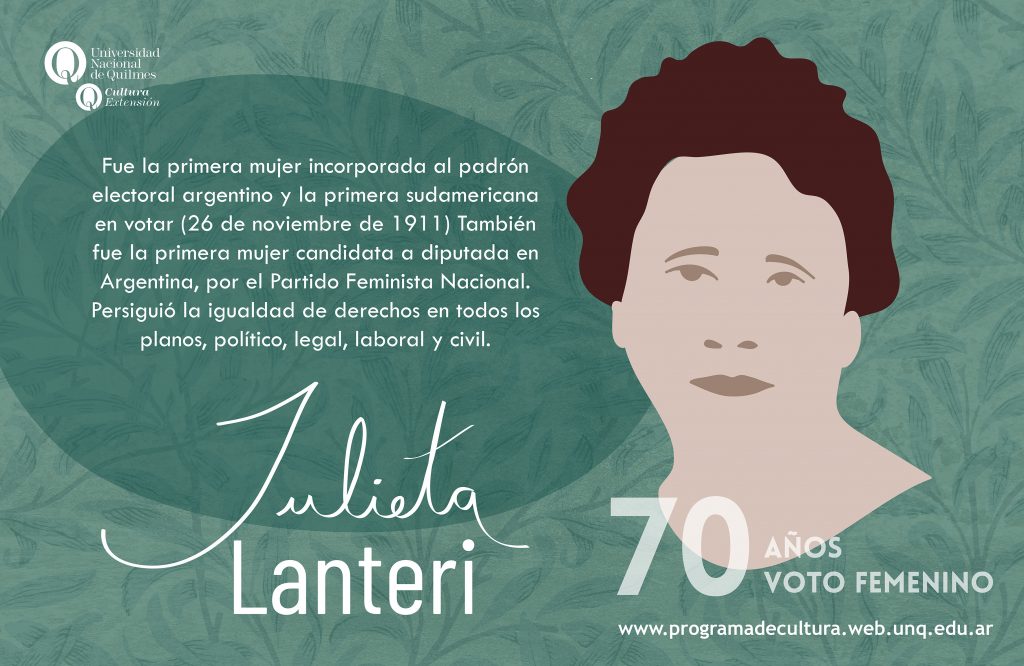

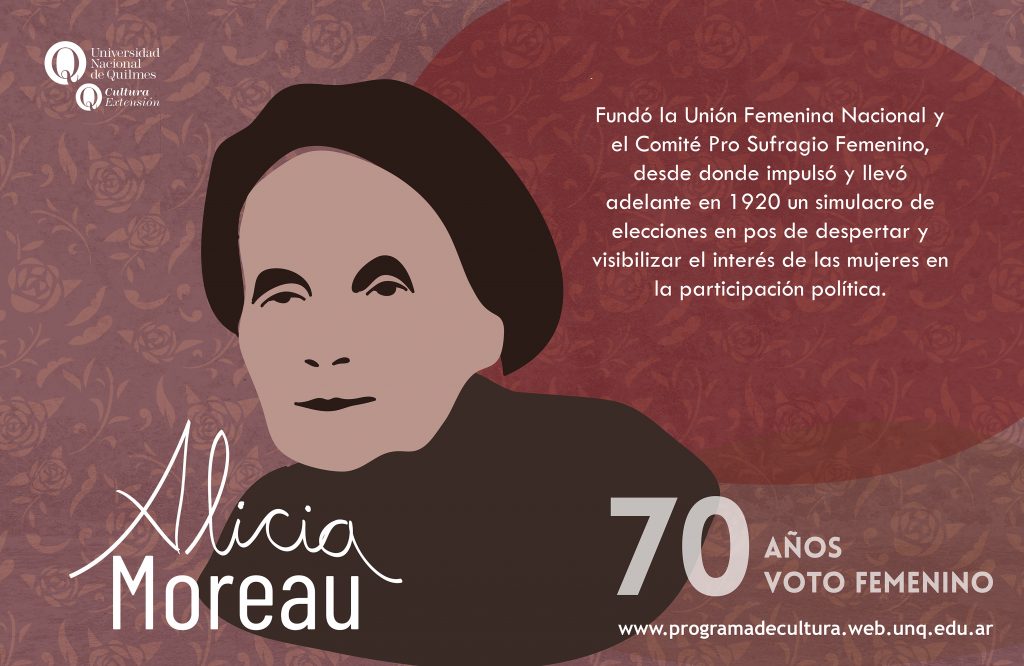

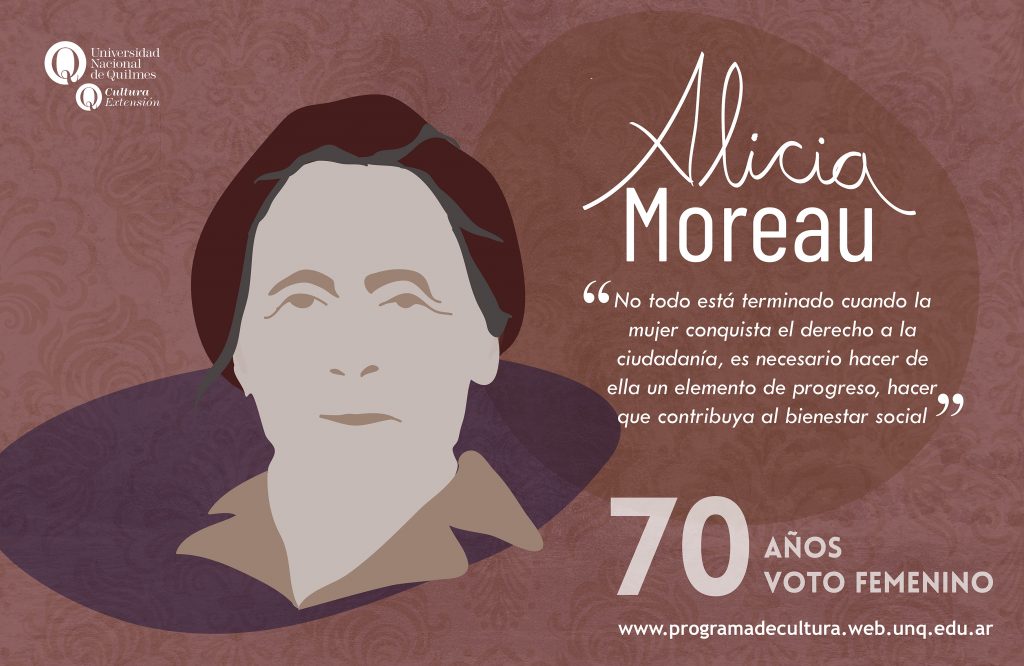

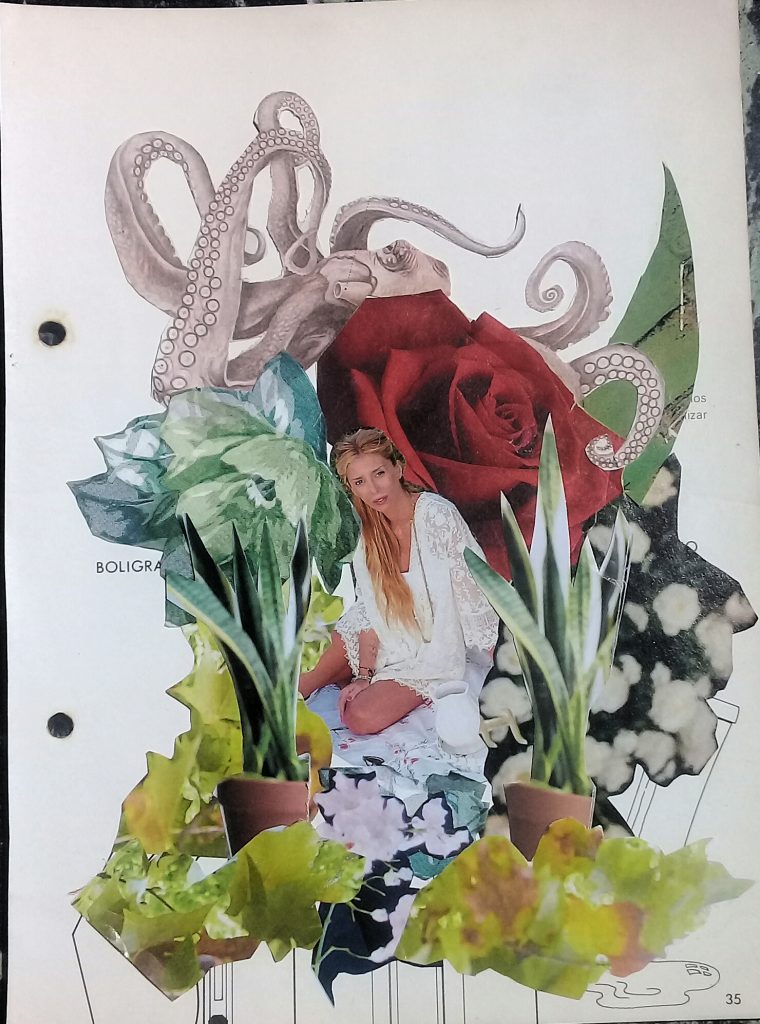

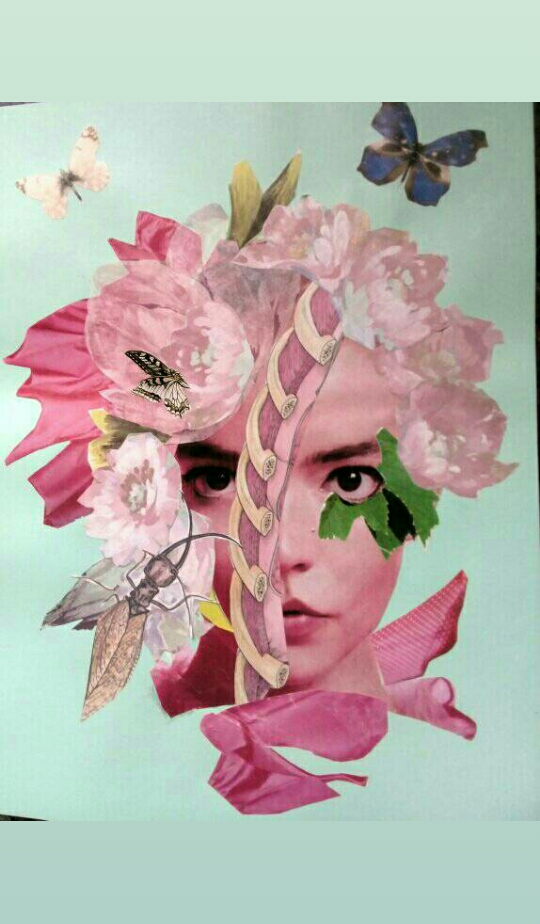

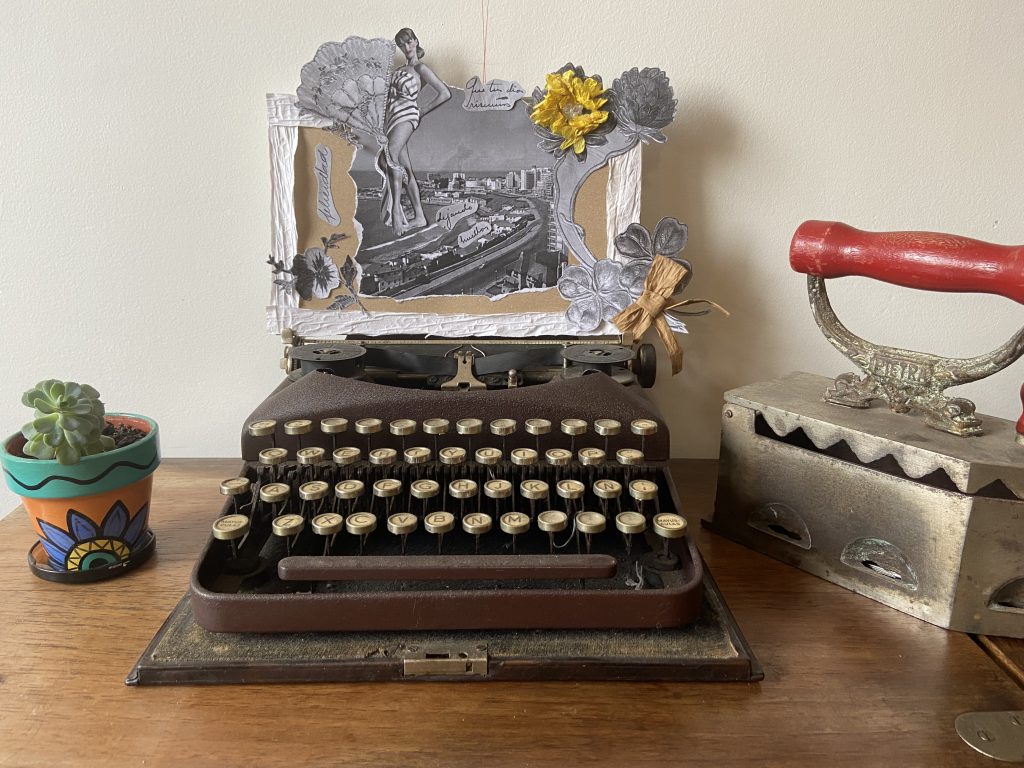

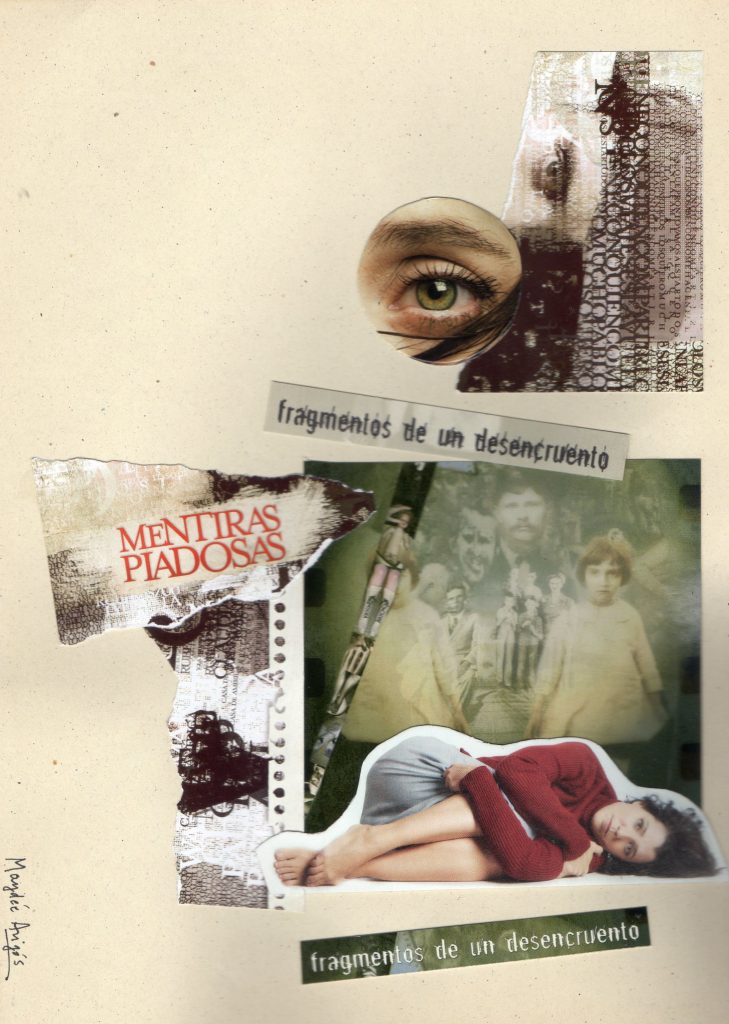

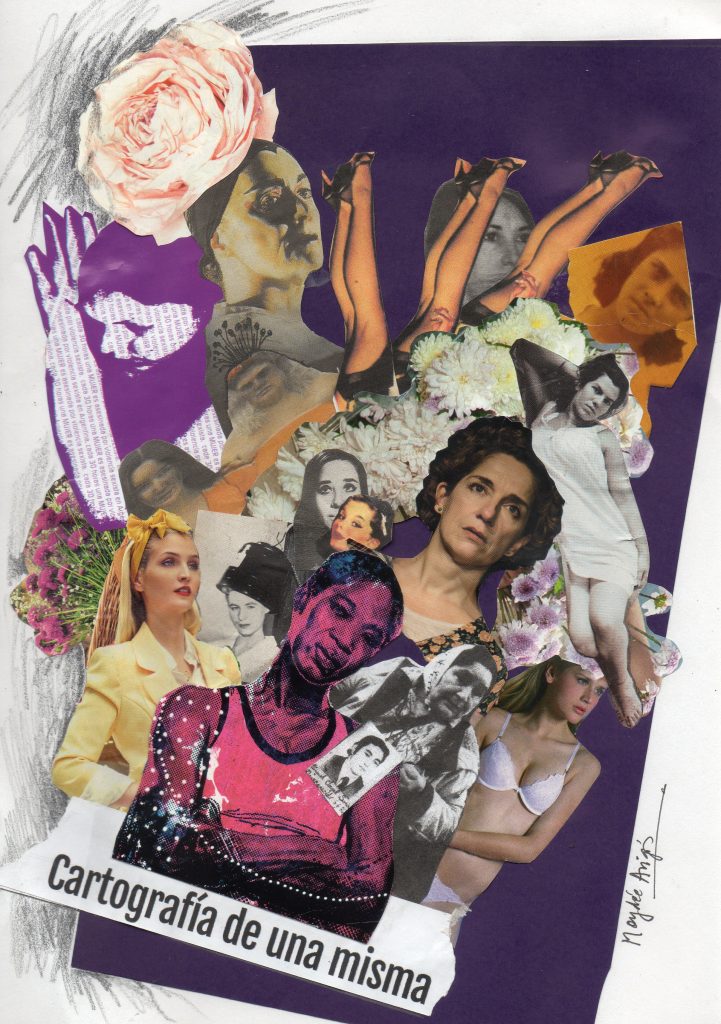

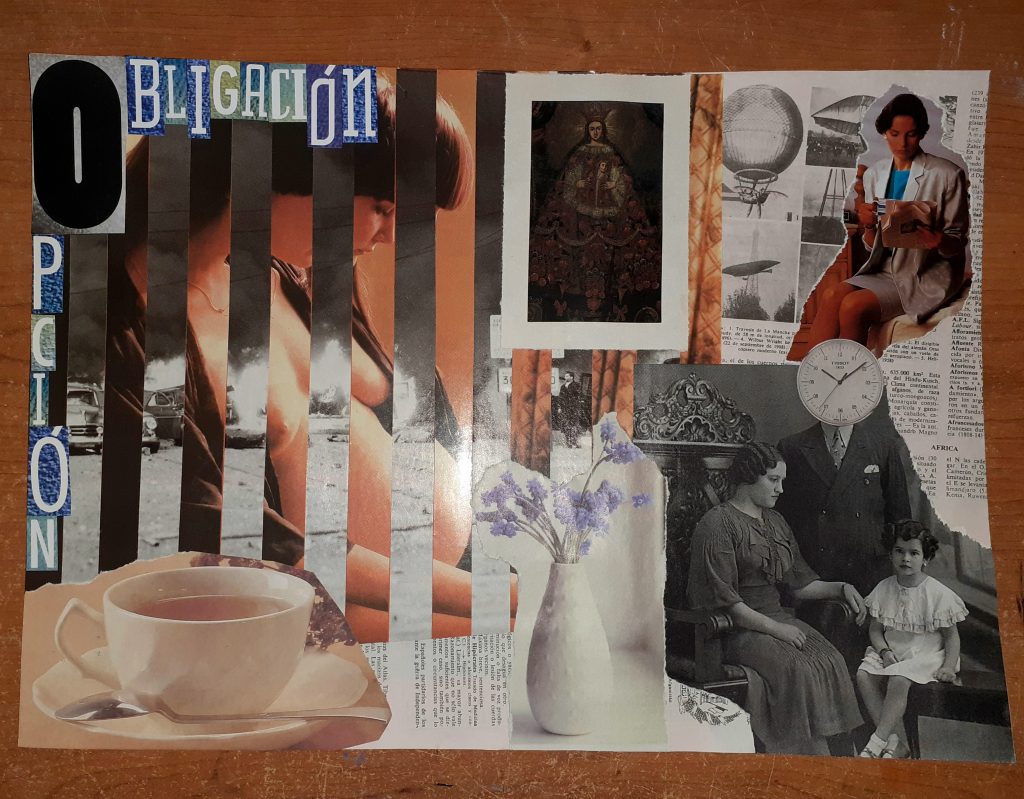

Esta exposición propone homenajear a algunas de esas mujeres que fueron parte de la conquista del derecho a elegir y ser electas. Cecilia Grierson fue la primera médica mujer de Argentina y una incansable educadora. María Abella Ramirez dirigió y editó la primera publicación feminista de nuestro pais. Adela García Salaberry, fue poeta, escritora y co fundadora de la Unión Feminista. Elvira Rawson, la segunda mujer en obtener el título de médica, trabajó para mejorar la legislación protectora de las madres y los niños. Julieta Lanteri fundó el Partido Feminista Nacional, realizo el primer sufragio feminista y fue la primera candidata a diputada en Argentina. Alicia Moreau llevó adelante el simulacro de elecciones en pos de despertar y visibilizar el interés de las mujeres en la participación política. María Eva Duarte fue indispensable para la sanción de la ley y sobre todo para la inclusión de las mujeres trabajadoras y de clases populares en la escena política de nuestro país.

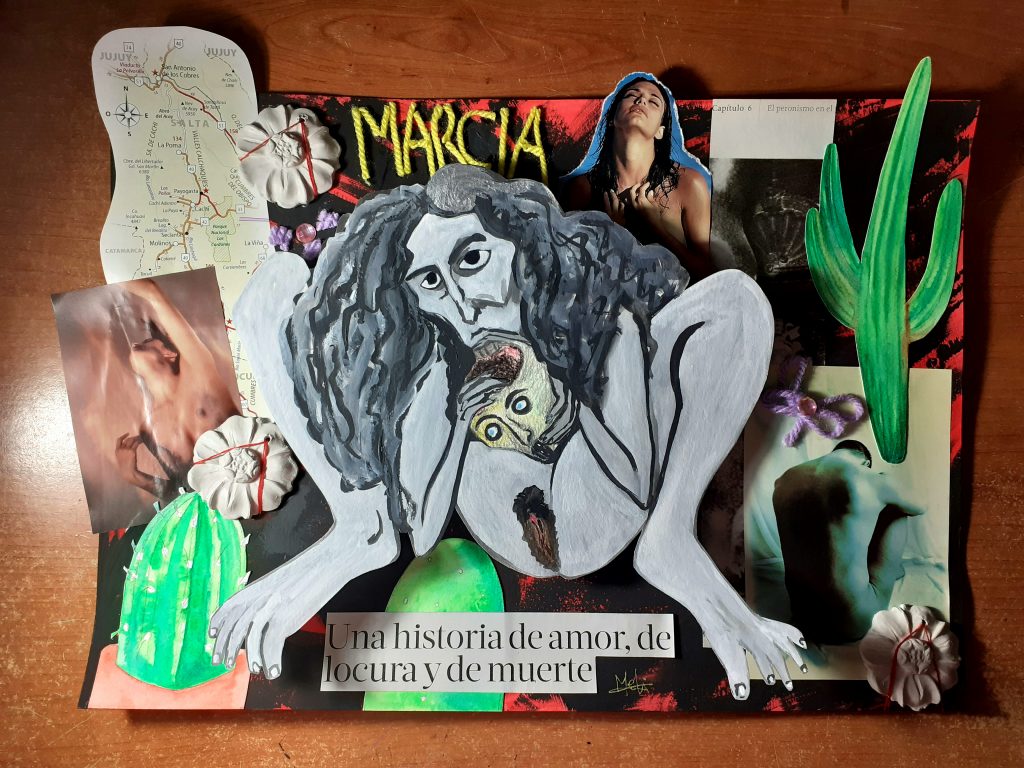

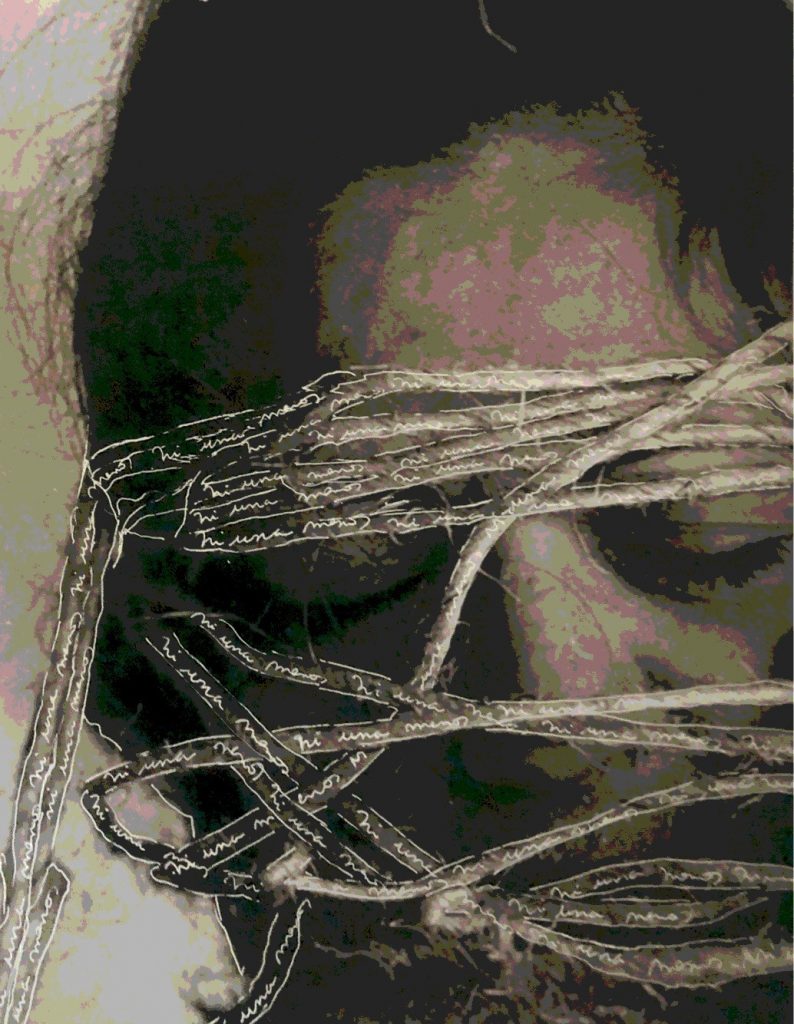

La puesta en relieve de algunas personalidades, sus acciones y sus palabras, no pretende soslayar la importancia de la organización colectiva en la conquista de este y otros derechos. Sino más bien, potenciar una mirada hacia figuras que crearon espacios de representación en asociaciones y agrupaciones formadas por un enorme número de muchachas. A su inquebrantable voluntad de justicia e igualdad le debemos no solo la conquista del voto femenino sino también la fortaleza para emprender nuevas luchas.

Estos 40 años ininterrumpidos de democracia son posibles gracias a historias como estas, que florecen en las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, en mujeres y disidencias en cargos públicos de gobierno, en militantes y referentas políticas en agrupaciones sociales, partidos políticos, universidades, gremios, escuelas.

Este 2023 repasamos parte de la historia en este camino, celebramos y reforzamos la importancia de la democracia en una sociedad con más derechos y seguimos visibilizando la desigualdad de género.